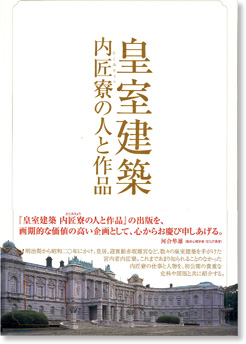

『皇室建築 内匠寮 の人と作品』浅羽 英男(元宮内庁管理部 建築史家)

本書は、明治宮殿や東宮御所(国宝・迎賓館赤坂離宮)をはじめ、国重要文化財建造物の旧日光田母沢御用邸や同東京都庭園美術館(旧朝香宮邸)など、多種多様な皇室建築作品とその造営組織でした 宮内省内匠寮 の技師たちを紹介した本です。 明治初期から昭和20年(1945)までの内匠寮の工事録や図面及び古・現在の写真を基に(当時)東京大学の建築史教授でした故鈴木博之先生に監修を、現宮殿造営のため宮内庁に招聘され管理部に在籍経験のあった(当時)博物館明治村館長の飯田喜四郎先生に監修協力を依頼し刊行委員会のもと、私を含めた6人の執筆者が現地調査を行い、全体像が解りやすいよう編集しました。 皇室建築の造営に関わった部局は時代によってさまざまでしたが、その歴史は連綿と受け継がれ、現在の宮内庁管理部に至っております。管理部の前身の宮内省内匠寮もそのひとつで、古くは神亀5年(728)にさかのぼります。 内匠寮の業務は宮殿、御所、御用邸、賢所などの建物造営や歴代天皇陵の造営、国特別史跡の皇居(旧江戸城)の石垣修復や天皇の御代替りの一連行事「大喪の礼」、「即位の礼と大嘗祭」などにおける布設もあります。本書では明治天皇、昭憲皇太后から昭和天皇、香淳皇后までの御陵も紹介しました。 内匠寮技師たちの出身地、卒業学校や代表作品の紹介も本書の大きな特徴の一つです。和館の明治宮殿造営の技師 木子清敬 、洋館の東宮御所(現迎賓館赤坂離宮)造営の技監 片山東熊 、を頂点に大正期の技師木子幸三郎や昭和期の技師権藤要吉たちを輩出してきました。 また、現国会議事堂の実施設計チーフである吉武東里や、同議事堂設計コンペで一位の渡辺福三、同三位の永山美樹はじめ多くの内匠寮技師たちは設計コンペで優秀な成績を得て現存するコンペ作品も多く、設計レベルの高さを示しています。 一方、本書紹介の皇室建築は迎賓館赤坂離宮を始め由緒物の歴史的建造物として新聞、雑誌、テレビ等に取り上げられています。 最近話題のTBSテレビ日曜劇場『半沢直樹』では、主人公が勤務する銀行本社の正面玄関階段ホールの場面として皇室建築の一作品である東京国立博物館本館を利用していますので、あの大空間の威厳ある存在感を感じた方も多いかと思います。 NHKで2009年から足掛け3年にわたり放映されたスペシャルドラマ『坂の上の雲』では、本書の「明治宮殿」から国の存亡を左右する日露開戦前の宮中御前会議が開かれた「御座所」が実物大で再現されました。出演の俳優の方々も、本物と見間違えるほどの精微なセットに迫真の演技で臨み、凛とした緊張感あふれる場面が放映され、宮廷建築考証を担当した私も感動しました。 本書『皇室建築 内匠寮 の人と作品』を、建築や建築史に興味のある学生の皆さん、皇室建築にご関心のある多くの皆様にぜひご一読いただき、建物鑑賞を通して皇室への親しみが深まれば幸いです。 |

|||