近現代の大嘗宮 ―「急造素朴の間」にある精神―長谷川 香

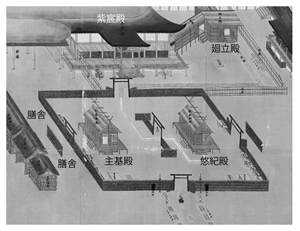

2019年10月から11月にかけて、皇位継承に伴う一連の行事の中心的な儀式として、新天皇の即位を国の内外に宣言する即位の礼(10月22日)と、新天皇が国家と国民の安寧と五穀豊穣を祈る大嘗祭(11月14〜15日)が執り行われた。両者はともに7、8世紀に成立したとされるが、即位の礼は中国皇帝の即位儀礼を参考にして始められたのに対し、大嘗祭は日本古来の稲作文化における収穫儀礼に由来すると言われている。このような性質の違いは、それぞれの舞台となる建築にも当てはまる。即位の礼は中国の宮殿の影響を受けた大極殿(消失後は紫宸殿)で催されてきたのに対し、大嘗祭は大嘗宮と呼ばれる仮設の建造物群を建てて行われており、その建築は外来の文化を取り入れたものではなく、日本の伝統的な建築文化に根ざすものと考えられている(図1、2)。柳田國男は、このような儀礼建築を建造する大嘗祭の精神は「急造素朴の間」にある、と表現した(1)。 ※画像はクリックで拡大

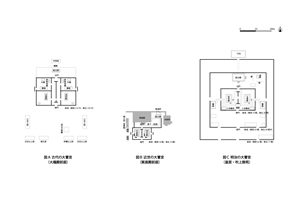

しかしながら、約1300年にもおよぶ歴史のなかで、大嘗宮の建築は寸分違わず継承されてきたわけではない。令和の大嘗祭に際し、宮内庁は「大嘗宮は、歴史上様々な規模・形態で推移してきたところ、近代以降、明治大嘗宮を経て、大正・昭和に定型化され、平成度は、昭和大礼の際の大嘗宮に準じて設営された」としたうえで、令和の大嘗宮は基本的に平成のそれに準拠する、という設営方針を示した(2)。つまり、大嘗宮の起源は古いが、その様相は時代とともに変化しており、今日の大嘗宮の形式は明治以降に形作られたと言 える。はたして、近代以降、天皇の即位儀礼の政治的・社会的な位置付けが変わるなかで、その舞台となる大嘗宮はどのように変化し、定型化されていったのであろうか。 本稿では、既往研究によりつつ古代から近世までの大嘗宮を概観したうえで(3)、近代から現代にかけて、すなわち明治、大正、昭和、令和の大嘗宮の変遷を追い、その近代化の様相を捉えるとともに、「急造素朴の間」にある精神の継承ついて考察したい。 なお、大嘗宮の規模や配置計画の変遷が分かるよう、古代から現代までの大嘗宮の配置図を本稿の末尾に同縮尺で掲載した(図A〜F)。以下、各時代の大嘗宮の説明に際しては、適宜それらの配置図を参照されたい(4)。 一.古代における大嘗祭の成立と近世までの大嘗宮古代における大嘗宮大嘗祭は、天皇の代替わり後に行われる最初の新嘗祭であり、七世紀末の天武・持統朝に成立したとされる。古代の大嘗宮は朝堂院の大極殿前に建設されたが、その様子は平安時代に書かれた『貞観儀式』や『延喜式』により知ることができる(図A)。天皇が神事を行う悠紀殿、主基殿という二つの正殿が東西に置かれ、それに倣うように御厠(神のための厠)や膳屋(神饌を調理する建物)、臼屋(神饌となる稲を脱穀する建物)なども左右対称に配置され、これらの建造物群が柴垣で囲われていた。そして、その北側には廻立殿(天皇が入浴し、祭服に着替えるための建物)が置かれた。これらの大規模な建造物群の建設は、大嘗祭の7日前に開始され、僅か5日間で完成したという。なお、大嘗宮の南側には皇太子をはじめとする皇族や限られた大臣、公卿らが参列するための幄舎が置かれたが、これらは大嘗宮とは異なり祭の前日に建設されており(5)、簡易な建物であったと考えられる。 主要な建造物である悠紀殿、主基殿に注目すると、両者はとも黒木造り、すなわち皮付きの丸木を用いた掘立柱の建物であり、部材同士は黒葛によって結わえられていた。屋根は萱葺で、その上部には千木(棟の両端にある交叉した部材)と鰹木(棟の上に直交するように置かれる部材)が設けられた。建物内部は北側の「室」と南側の「堂」とに分かれており、「室」は三方を壁に囲まれた閉鎖的な空間で、中央には衾という寝具を敷いた神座があり、その脇には伊勢神宮の方角(南南東)に向かって天皇の御座が置かれた。一方の「堂」は簾によって囲われた開放的な造りで、簾を巻き上げて建物に出入りすることができた。内部には床板は張られず、地面の上に直接青草の束、竹簀、席(ムシロ※竹や藁などを編んだもの)、さらにその上に畳を敷いており、壁と天井にも席が張られていた。 他の建物の構造や意匠もほぼ同様か、それより簡素な造りであったが、膳屋の外壁と柴垣では椎の和恵(若い枝)を挿しめぐらすという、悠紀殿、主基殿には見られない装飾が採用された。 のように古代の大嘗宮は、自然の素材をほとんど加工せずに使用しており、原始的で「素朴」な造りであった。『万葉集』には、聖武天皇が長屋王の邸宅について詠んだ「あをによし奈良の山なる黒木もち造れる室は座せど飽かぬかも」という歌があり、古代において黒木造の建築が好意的に受け止められ、皇族の邸宅で採用されていたことが分かる(6)。また、『日本書紀』では「柴垣の宮」などの表現が見られ、古代の天皇の宮殿は柴垣で囲われていたものと考えられる(7)。これに関して折口信夫は、崇仁記で国造の岐比佐都美を迎える際に「青葉ノ山」が据えられたことを引用し、柴垣や椎の葉の装飾は「尊いお方」をお迎えするための様式であろうと論じている(8)。すなわち、大嘗宮における「素朴」な材料や工法は、短期間での施工を可能にすると同時に、天皇が神事を行う場にふさわしい空間を創り出すうえでも重要であったと言えるだろう。 平安期以降の大嘗宮の変化と近世の再興以後、大嘗祭は戦乱により幾度か不催行となる事例があったものの、15世紀頃までは継続された。そして応仁の乱以降、約220年中断された後、江戸時代中期に復活した。この間の大きな変化としては、敷地の変化と全体規模の縮小が挙げられる(図B)。古代から中世までの大嘗宮は、基本的に朝堂院の大極殿前(平安期末に朝堂院が消失して以降は、その跡地)に建てられていたが、近世の再興後、敷地は紫宸殿前庭に移された。図3は近世の桜町天皇の大嘗祭を描いたものだが、古代の大嘗宮では柴垣の内側に置かれていた御厠や膳屋、臼屋が柴垣の外側に出され、柴垣内の主要な建物は悠紀殿と主基殿のみとなっていることが分かる。また、廻立殿は紫宸殿の東側に置かれ、大嘗宮全体の左右対称性は崩れている。 個々の建物に関しては、平安末期以降、悠紀殿と主基殿の内部には床が張られて高床式となり、また壁と天井の仕上げは席(ムシロ)から檜網代(ヒアジロ※ヒノキの薄板を網代に編んだもの)へと変化し、建物南面に戸が設けられるなど、建築の構造や意匠に変化が見られた。林一馬は、このような変化は正殿そのものの性格の変化、すなわち儀礼を行う天皇を主体とした「御殿」から、神をまつる「神殿」へという変化に起因するものであろうことを指摘している(9)。また、近世の再興後は高床式を継承しつつも、壁や天井の仕上げには近江畳が採用されるなど、再興前とは異なる要素も見受けられる。 ※画像はクリックで拡大

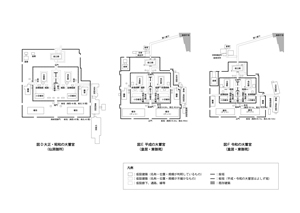

二.近現代の大嘗宮明治の大嘗宮(明治四年)近世の桜町天皇以降、大嘗祭は途切れることなく続けられた。そして、明治に入り、近代天皇制が確立されていくなかで、即位の礼とともにその政治的・社会的な重要性は増していった。 近代最初の明治天皇の即位儀礼は、東京奠都をまたいで行われた。そのため、慶応4(1868)年の即位の礼は京都の紫宸殿で催されたのに対し、明治4(1871)年の大嘗祭は東京での開催となり、大嘗宮は新たな皇居、すなわち旧江戸城の吹上御苑に建てられた。配置図を見て分かるとおり(図C)、その規模はこれまでになく大きい。まず、柴垣の内側には、悠紀殿と主基殿、そして近世までには見られなかった小忌幄舎(男性皇族が参列するための建物)2棟が置かれた。また、明治の大嘗祭から新たに皇后の拝礼が加えられており(10)、悠紀殿と主基殿の間の柴垣の南端には皇后帳殿(皇后が拝礼するための建物)があったと考えられる。柴垣の外側には御厠や膳屋、臼屋、そして廻立殿等が建てられ、その外側には二重の板垣がめぐらされた。 このように、明治の大嘗宮は全体の規模や建物群の構成において前例のないものであった。また、開催地が京都から東京へと移ったことにより、大嘗宮と伊勢との位置関係が変わり、悠紀殿と主基殿の東西の配置が入れ替えられた点も興味深い(11)。 さらに明治の大嘗祭では、祭後にただちに大嘗宮は取り壊されることなく、10日間ほど東京府民らの参拝が許された。近世までは宮中の限られた皇族や官僚しか立ち入ることのできなかった儀礼空間が、広く市民に開かれたという変化も特筆すべきである。以後の大嘗祭でも、大嘗宮の一般公開は踏襲されることとなった。 大正・昭和の大嘗宮東京における明治天皇の大嘗祭の開催は、東京奠都を象徴する出来事であった。しかしながら、皇室・政府関係者の中には文化的・伝統的な古都・京都を重視する意見が根強く存在し、明治22(1889)年制定の旧皇室典範では「卽位ノ禮及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」ことが定められた。そのため、大正4(1915)年の大正天皇の大嘗祭と昭和3(1923)年の昭和天皇の大嘗祭は、再び京都で行われることとなった。即位の礼は近世同様、紫宸殿が会場とされたが、大嘗宮の敷地は紫宸殿前庭ではなく仙洞御所内とされたため、近世よりも十分な面積が確保された。 大正と昭和の大嘗宮は同型であり(図D)、明治の大嘗宮より若干規模は小さくなったものの、その全体構成はおおよそ踏襲されている。柴垣内に目を向けると、悠紀殿、主基殿、皇后帳殿のほか(12)、庭積帳殿(各県特産の農林水産物を備える建物)、殿外小忌幄舎(女性皇族が参列するための建物)、小忌幄舎、風俗歌・国栖古風幄舎(楽士が歌を奏する建物)が置かれており、明治の大嘗宮よりも建物の数、とくに参列者のための幄舎の数が増えている。柴垣の外には膳舎とともに、大勲以下の参列者用に大きな幄舎が置かれるようになり、昭和の大嘗祭の際には774名が参列したという(13)。 平成・令和の大嘗宮昭和22(1947)年、旧皇室典範は廃止され、新たに制定された皇室典範では大嘗祭に関する規定はなくなった。そのため、平成3(1991)年の大嘗祭の実施に際しては、その意義や政治的・社会的な位置付けをめぐって議論が繰り広げられ、最終的には国事行為である即位の礼とは別に、大嘗祭は皇室の儀礼として執り行われることとなった。戦前同様、京都での開催も検討されたが、国家事務の停滞や警備、経費などを考慮した結果、東京の皇居・東御苑(本丸広芝)での開催が決定された(14)。平成の際に決められたこれらの基本的な方針は、令和の大嘗祭でも踏襲された。 大嘗宮の配置図(図E、F)を見てみると、全体の構成は大正・昭和の大嘗宮がおおよそ踏襲されているものの、その規模は平成は大正・昭和の約8割、令和ではさらにその約8割となっている。とくに令和の大嘗宮では、皇族の減少や参列者の削減により、小忌幄舎や幄舎の規模が大幅に縮小された。 個々の建物の構造や意匠に関しては、大正・昭和の大嘗宮に準拠しつつも、経費削減や職人不足により古来の材料や技術を用いることが困難であるため、見えない部分には合板やブレース、補強金属を用いるなど、現代的な材料や工法が採用された。また、見える部分に関しても、平成の大嘗宮では悠紀殿と主基殿、廻立殿以外の建物はウッドシングル葺となり、部材が一部黒木から製材に変えられ、幄舎ではテントが採用された(図4)。さらに令和の大嘗宮では、悠紀殿と主基殿、廻立殿の屋根が萱葺から板葺となり、全体として製材や構造補強部材の使用箇所が増えた(図5)(15)。また、膳屋では古来の椎の葉と筵の外装は保たれたものの、その構造は木造から組立式とされた(図6) ※画像はクリックで拡大

三.大嘗宮の近代化と「急造素朴の間」にある精神以上に見たように、古代に起源を持つ大嘗宮は、政治・社会状況に影響を受けながら、時代とともにその様相を変化させてきた。そうした歴史のなかで、近世から近代にかけての最も顕著な変化は、供奉者や皇族、官僚をはじめとする参列者の増加に伴う建物の増加、全体規模の拡大であった。また、儀礼後には大嘗宮が公開され、一般市民が目にすることができるようになった。このような変化の背景には、大正大礼に奉仕した柳田國男が「大嘗祭二関スル所感」に記したように、本来は「幽玄ナル」大嘗祭が、「華々シキ」即位の礼と期間を置かずに行われるようになったことによる、儀礼そのものの位置付けや意味合いの変化があったと言えるだろう(16)。柳田は、大嘗祭に膨大な経費と労力がかけられたことを嘆き、「急造素朴の間」にある祭の精神が忘れられていることを批判した。 「急造」とは短期間で建造すること、そして「素朴」とはできるだけ自然に手を加えない素材や工法を用いて簡素に造る、ということであろう。古代において「急造」と「素朴」は矛盾なく両立させることができたが、古来の材料の入手や伝統的な技術を持つ職人の確保が困難になった近代以降、とくに現代においては、「素朴」であることが「急造」であるとは限らない。近代に入り、大嘗宮の工期に3、4ヶ月を要すようになった背景には、その規模の拡大のみならず、「素朴」な建築を建てることの難しさがあった。平成と令和の大嘗宮では、限られた予算のなかで、近代において拡大した規模をできる限り縮小させつつ、現代の工法を織り交ぜることで、「急造」と「素朴」の間の着地点が模索されたと言える(17)。現代の大嘗宮において「素朴」な工法や材料の採用が減少したのは事実だが、一方で、部分的に採用された現代的な材料や工法、そして背景に聳え立つ高層ビルとの対比によって、大嘗宮における「素朴」がより一層際立ったようにも感じられた。 大嘗宮と同じく古代に起源を持つとされる建築として、伊勢神宮が挙げられる。両者は、神聖な場を、新しい部材を用いて数十年単位で建てる(建て替える)という点では共通している。しかしながら、白木を用いた伊勢神宮の佇まいからは、「素朴」というよりも「洗練」された印象を受ける。とくに、古代において大嘗宮が高床式ではなく土間であったことを考えるならば、その違いは一層顕著である。大嘗宮の「素朴」は、伊勢神宮の「洗練」と対になり、日本古来の建築の姿を今日に伝えているのではないだろうか。 注

※画像はクリックで拡大

長谷川 香さんの「近現代の大嘗宮」について 児玉 信(「年刊藝能」編集委員長) 毎年11月23日に宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)の傍にある神嘉殿で行われる新嘗祭は、天皇がその年に収穫された穀物などを天神地祇に供えて感謝の奉告をし、これらを神からの賜りものとして自らも食して国家国民の安寧や五穀豊穣を祈る儀式である。宮中祭祀の中心をなす。 その原型は、日本の原始農耕社会で広く行われていたイネの収穫祭に求められるという。ちなみに戦後、11月23日を勤労感謝の日の名で国民の休日としたのは新嘗祭に由来するのであった。 昨年11月、大嘗祭が行われたのは記憶に新しい。国外からも大きな関心が寄せられたこの行事は、例年の収穫祭である新嘗祭と内容的には同じだが、皇位継承に伴って天皇一代に一度行われる大礼であることが大きく異なる。大嘗宮と呼ぶ仮設の施設を建てて儀式を行うなど諸事特異で、数多い皇室祭祀の中でもとりわけて重いものに位置付けられてきた。 私どもの藝能学会は民俗学の泰斗 大嘗祭については様々な研究が世に出ているので、令和の大嘗祭に当たって紀要『年刊藝能』 26号に特集を編む企画を立てたとき、気鋭の研究者をお願いしたかった。長谷川さんは建築が御専門だが、祭の

|

|||||||||||||